È settembre e una nuova avventura vi aspetta: dopo i mesi estivi siete tornati e tornate dietro i banchi di scuola e, ad attendervi, ci auguriamo vi siano stupore, amicizia e scoperta.

Stupore e voglia di scoprire… anche nell’arte

Sapete, molto tempo fa, un uomo dell’antica Grecia che si chiamava Aristotele, e amava pensare, sosteneva che quando ci stupiamo nascono in noi le migliori domande. Vi è mai capitato? Sono quelle domande che noi esseri umani ci poniamo da sempre; emergono spontanee, come quando vediamo qualcosa di straordinario che potrebbe impaurirci e allo stesso tempo affascinarci. Pensate ai temporali, alla potenza straordinaria del fulmine e del tuono: da un lato questi fenomeni potrebbero farci paura, dall’altro invece potrebbero piacerci così tanto da lasciarci a bocca aperta. Proprio per questo cominciamo a chiederci: cos’è veramente un fulmine? E un tuono? In quali occasioni si formano? Che potenza potranno mai raggiungere? E possiamo continuare così sino a quando non troviamo soddisfazione nelle risposte alle domande che ci poniamo. Ecco: osservare, meravigliarci e porre domande è ciò che possiamo imparare a fare davanti alle opere d’arte per conoscerle meglio e lasciare che ci raccontino le loro storie.

Scopriamo insieme quali sono le domande della meraviglia; le dividiamo in categorie, così sarà più facile memorizzarle. Ricordatevi sempre che sono domande che vanno bene per tutte le opere d’arte che guardiamo per la prima volta e che ci piacerebbe saper interpretare.

1) Domande sulla nascita dell’opera

Queste domande servono a capire quando e perché un’opera è stata creata: ci aiutano a dare un contorno all’opera, a capire dove si colloca nella Storia e nella Geografia.

- Chi ha prodotto l’opera?

- Quando è stata realizzata?

- Chi l’ha commissionata (chi ha pagato un artista per realizzarla)?

- Dove si trova?

2) Domande sulla tecnica e sull’aspetto dell’opera

Queste domande ci fanno capire in che modo ha lavorato l’artista, quali scelte ha fatto in base a ciò che voleva rappresentare, se l’opera si è conservata nel tempo così come l’artista l’ha realizzata.

- Con quale tecnica è stata realizzata l’opera?

- Quanto è grande?

- L’opera così com’è rispecchia il suo aspetto originale o è cambiato qualcosa col passare del tempo?

3) Domande sul contenuto dell’opera

Queste domande attivano la nostra capacità di osservazione: dobbiamo guardare l’opera sia nel suo insieme sia nei suoi più piccoli dettagli per capire che cosa stiamo osservando.

- Che cosa ci racconta l’opera?

- Chi sono i protagonisti/i soggetti rappresentati?

- Che caratteristiche hanno le figure?

- Che cosa si vede in primo piano? Che cosa in secondo piano? E nello sfondo?

Un capolavoro da interrogare: l’Ultima cena di Leonardo da Vinci

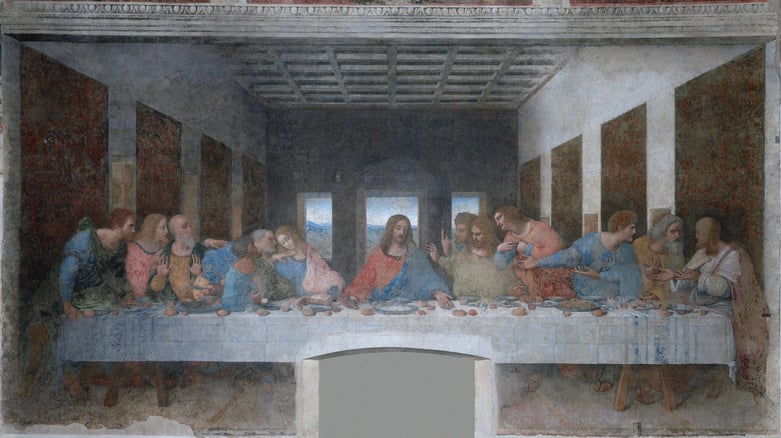

Adesso proviamo ad applicare insieme le domande della meraviglia a un’opera d’arte famosissima: l’Ultima Cena, chiamata anche Cenacolo, di Leonardo da Vinci. Vi racconterò la sua storia sottolineando le risposte alle domande: vedrete come ciascuna ci aiuterà a capirla meglio e a scoprire tante cose interessanti dell’artista che l’ha creata.

Leonardo da Vinci, Ultima cena, 1493-1498 ca, tempera grassa su muro, 460x880 cm, refettorio di Santa Maria delle Grazie, Milano.

© Wikimedia Commons

Sono certa abbiate già sentito parlare del geniale Leonardo da Vinci: nato nel 1452 ad Anchiano, frazione di Vinci nella città di Firenze, e morto nel 1519 ad Amboise, in Francia, è stato inventore, artista, architetto, musicista, matematico, scrittore, studioso della natura. Si forma nella bottega di un famoso artista, Andrea del Verrocchio, e viene mandato a Milano per entrare a far parte del gruppo di artisti che lavora per Ludovico il Moro, signore della città. Ed è qui, proprio a Milano, che per il duca realizza il Cenacolo: un’opera che ha richiesto a Leonardo ben quattro anni di lavoro: dal 1494 ai primi mesi del 1498.

Un’opera innovativa, ma un po’ sfortunata

Benvenuti e benvenute, quindi, nel refettorio (la sala per la mensa) della Chiesa e Convento domenicano di Santa Maria delle Grazie a Milano: è qui che si trova l’opera di Leonardo, un bel dipinto su muro che occupa un grosso pezzo di parete (misura poco meno di 5 metri per 9). Sapete, all’epoca del grande maestro non si usava fare un dipinto “a secco” su muro, bensì si prediligeva l’affresco, una tecnica che prevedeva la stesura dei pigmenti (i colori naturali) su uno strato di intonaco fresco steso sul muro. Per lavorare ad affresco però bisognava essere abbastanza veloci, si usavano pochi colori ed era necessario organizzare il lavoro giorno per giorno. Si diceva invece che l’artista lavorasse con calma e che non si presentasse neanche tutti i giorni in refettorio; inoltre a Leonardo piaceva sperimentare: questo lo portò a provare tecniche diverse dal solito. Il dipinto si è rovinato più velocemente proprio perché la tecnica non è quella tradizionale del tempo. Ma non è tutto: il processo di deperimento dipende anche dal fatto che dietro il dipinto, una volta, c’erano le cucine dei frati domenicani! Dobbiamo ricordarci che cinquecento anni fa non c’erano le cappe aspiranti quando si cucinava: la stanza si riempiva di calore, fumo e umidità, e questo non ha di certo aiutato il capolavoro di Leonardo! Oggi, perciò, vediamo un’opera molto diversa da com’era in origine.

Avete notato che una porta sembra impedirci di vedere l’opera completa? Quindi non solo è rovinata, ma c’è anche un pezzetto mancante. Sveliamo il segreto: i frati, nel Seicento, aprirono una porta per poter passare dalla cucina al refettorio più comodamente! Decisero di farlo perché l’opera era già molto deteriorata. E indovinate? Per aprire questa porta hanno privato dei piedi la figura al centro del dipinto!

Emozioni e gesti: i “moti dell’anima” sono visibili

Chi è l’uomo dipinto al centro? Gesù che, circondato dai suoi discepoli, i suoi più stretti amici, sta dicendo loro: “qualcuno di voi mi tradirà!”. Le tredici figure, tutte disposte sullo stesso lato del tavolo, in uno scambio di gesti, sguardi e posture, ci mostrano la reazione emotiva a quella frase di Gesù. Vedete la profonda commozione nel volto di lui? Riuscite a immaginare lo stupore degli amici? Un amico che invita tutti a cena vuole festeggiare con le persone alle quali vuole più bene e, a un certo punto, parla di tradimento. Le facce sbigottite raccontate da Leonardo sono uniche. Ogni personaggio esprime la sua emozione nel volto, nella postura, nei gesti. L’artista organizza un teatro di emozioni e gesti che rappresentano i “moti dell’anima”. Che cosa intendeva, Leonardo, con questa espressione?

Provate per esempio a guardare alla destra di Gesù. Lo vedete quel ragazzo giovane, calmo, dall’apparenza gentile, con i capelli a boccoli che rivolge lo sguardo verso il basso? Quel ragazzo si chiama Giovanni e viene descritto come il soggetto più gentile di tutti nei testi dei Vangeli (quei testi che la Chiesa approva e che raccontano la storia di Gesù).

Vicino a Giovanni Leonardo posiziona un altro uomo che si sbilancia indietro: capelli scuri, barba folta e nera, in mano tiene un sacchetto di monete. È consapevole che Gesù sta parlando proprio di lui. Lui è Giuda, il traditore. Si butta indietro perché Leonardo vuole rappresentare la sua consapevolezza del fatto che Gesù sta parlando proprio di lui. Sa di essere stato scoperto.

Vicino a loro, lo vedete un uomo anziano con barba e capelli bianchi? Con una mano nasconde un coltello. Frenate la fantasia! Non vuole uccidere nessuno. Una volta, si mangiava con le mani: non c’erano le posate, al massimo si portava il coltello da casa. Quest’uomo si chiama Simon Pietro ed è uno dei fedelissimi di Gesù. Proprio per questa ragione è come se Leonardo ci stesse dicendo che Simon Pietro si sta arrabbiando molto per quanto detto da Gesù! Non riesce a credere che qualcuno di loro possa tradirlo.

Ora guardiamo alla sinistra di Gesù. Lo vedete quel signore con le braccia aperte, vestito di verde, con la faccia corrucciata? Il suo moto dell’anima è quello della rabbia che trasforma il volto. Si chiama Giacomo il Maggiore.

L’esercizio di osservazione che abbiamo fatto sino a ora possiamo applicarlo a tutti i soggetti rappresentati. Tutti hanno una dimensione emotiva, un’emozione, che Leonardo rappresenta nell’esatto momento in cui Gesù pronuncia la famosa frase.

Dettagli raffigurati con cura

Che cosa vediamo dietro i personaggi? Avete notato che si apre un paesaggio? Leonardo usa un trucchetto: ci dà l’impressione, per come dispone i personaggi e per come struttura la stanza dove questi si trovano, che il refettorio sia molto più grande, che quella non sia una parete dipinta ma un altro pezzo della stanza. Come se anche noi che guardiamo fossimo invitati a cena. Vi dà questa sensazione?

L’artista dipinge un paesaggio con monti i cui colori si giocano sui verdi e marroni, una chiesa con campanile e un bellissimo cielo azzurro. Sapete che cosa credeva Leonardo? Che l’aria funzionasse come un filtro: tutto ciò che si trova vicino a noi ha colori più nitidi e intensi, mentre tutto ciò che è più lontano da noi ha colori più flebili, filtrati appunto dall’aria. Ecco perché il paesaggio sullo sfondo del dipinto è meno nitido del primo piano.

Ai lati della stanza notiamo dei rettangoli disposti lungo le pareti: sono arazzi, cioè grandi tappeti, raffinati e costosi, che si usavano per mantenere la temperatura nell’ambiente e che erano un segno di nobiltà. Oggi purtroppo la loro decorazione è molto rovinata, ma dovevano essere ricchissimi di dettagli, come tutta l’opera: se guardate bene il tavolo vedrete sale rovesciato, pane, bicchieri di vino, piatti vuoti. Provate a trovarli tutti!

La domanda più importante

Ora che ci siamo allenati a osservare e capire, è giunto il tempo di porci un’ultima, fondamentale domanda: ci è piaciuta l’opera? Ha suscitato in noi qualche emozione? Liberiamo la nostra mente e proviamo a rispondere con sincerità. Ogni volta che io guardo il Cenacolo immagino di prendere una macchina del tempo, impostarla di 527 anni indietro e tornare al tempo in cui Leonardo stava finendo il suo grande capolavoro: quanto sarebbe bello poterlo sbirciare mentre lavora e, tutto trafelato, stende gli ultimi tocchi di colore!

D’ora in avanti, quando guarderete un’opera d’arte, provate a farvi le domande della meraviglia: le domande di chi non vede l’ora di conoscere!

- Questo articolo è pensato per essere letto da e con studentesse e studenti, ma può essere anche la base per preparare una lezione di accoglienza su come si guarda un’opera d’arte.

- Potete proporre alla classe di lavorare insieme sulle “domande della meraviglia”, magari creando con loro un cartellone da appendere in aula o una tabella da riprodurre sul quaderno e tenere sempre a disposizione.

- Con le classi più grandi si può anche proseguire la lezione facendo un confronto con il Cenacolo di San Marco di Domenico Ghirlandaio: potete invitare studentesse e studenti a osservare attentamente l’opera con il vostro aiuto, interrogarla con le stesse domande e quindi confrontarla con il Cenacolo di Leonardo.

Referenze iconografiche: SeventyFour/Shutterstock, Wikimedia Commons