Danza macabra tra i banchi di scuola

Un percorso sul racconto di paura nel Writing and Reading Workshop

Scrivere racconti di paura è un modo stimolante, sicuro e… divertente per illuminare aspetti della nostra personalità che solitamente rimangono in ombra e difficilmente scegliamo di rivelare in un racconto autobiografico. Ma quali libri leggere e come approdare alla scrittura di un proprio racconto? Con questo percorso di Writing and Reading Workshop!

Perché il racconto di paura? Quali racconti di paura?

I chiaroscuri tra le pagine rispecchiano la vita: la ricerca di senso che muove gli esseri umani di ogni età non può essere piena se censuriamo i lati ombrosi dell’esistenza, perché tutti noi abbiamo bisogno di esplorare angoli bui ai quali avvicinarci in punta di piedi e dai quali uscire con una comprensione più profonda di sé e del mondo.

La proposta di un percorso che intrecci lettura e scrittura di racconti di paura fa, quindi, da controcanto alla necessità di tornare a leggere molte fiabe della tradizione ai bambini e ai ragazzi: entrambi i generi hanno una funzione catartica e permettono di indagare paure personali e universali nell’ambiente doppiamente protetto delle pagine di un libro e della comunità di lettori e lettrici.

La finzione è uno spazio sicuro

Scrivere un racconto di paura diventa, quindi, un modo per parlare del mondo reale e di sé, un espediente gradito dai preadolescenti e forse ancor di più dagli adolescenti, perché vissuto come meno personale e intimo rispetto al racconto autobiografico: la finzione è uno spazio sicuro, un terreno non compromettente su cui seminare ipotesi interpretative del mondo e indizi della propria identità. Pertanto, i destinatari di questa proposta sono da immaginare come una classe seconda o terza della Scuola secondaria di primo grado o del primo biennio della Scuola secondaria di secondo grado.

Le caratteristiche dei testi di partenza

I racconti che deciderete di proporre (in allegato una bibliografia minima) serviranno anche da modello per il laboratorio di scrittura; quindi, è necessario che rispondano ad alcune caratteristiche:

- devono essere abbastanza brevi da poter essere letti in una o due sessioni e usati come testi mentore;

- devono essere rappresentativi del genere;

- devono presentare un livello di difficoltà crescente, in modo da poter proporre strategie di comprensione via via più complesse;

- devono proporre diverse sfumature della paura (perturbante, terrore, orrore);

- devono offrire un ventaglio esaustivo di opponenti naturali e soprannaturali comunemente presenti nei racconti di paura;

- devono comprendere esempi delle tecniche di scrittura che intendiamo insegnare nella seconda parte del percorso.

PERCORSO SUL RACCONTO DI PAURA CON IL WRW

Potete scaricare qui una sintesi del percorso che di seguito descriveremo nel dettaglio, per nominare le fasi del percorso riprendiamo l’immagine della “danza macabra”, dal titolo del saggio Danse Macabre in cui Stephen King esplora le origini di questo genere letterario.

FASE 1. A scuola di ballo: l’immersione e la lettura

Tempi: 6/8 sessioni da un’ora, a seconda della lunghezza dei racconti scelti

a. Riflessione sul concetto di paura

Prima di cominciare la lettura, consiglio di proporre una riflessione sulla paura e sulle diverse sfumature che questa emozione può prendere. Molti alunni e molte alunne sono abituati a video, film e serie horror e splatter, quindi, si avvicinano ai nostri racconti con un certo tipo di aspettative che rischiano di essere deluse.

Sarà utile avviare un confronto in piccolo gruppo e a classe intera chiedendo: “Cosa ci fa davvero paura?” A mano a mano che registriamo su un cartellone le riflessioni raccolte da ciascun gruppo, possiamo introdurre le categorie di “perturbante”, “terrore” e “orrore” e utilizzarle per etichettare le paure che via via emergono:

- perturbante: ciò che sembra quotidiano, ma in realtà nasconde qualcosa di misterioso ed enigmatico e per questo ci turba e ci inquieta. Si tratta di qualcosa di ambiguo, che a una possibile spiegazione razionale unisce un’ipotesi irrazionale;

- terrore: sentimento di forte paura che spinge chi lo prova a reagire per tentare di porre fine all’evento spaventoso, per esempio fuggendo;

- orrore: sentimento che unisce paura e ribrezzo. Nasce davanti a qualcosa che appare crudele e ripugnante in senso sia fisico sia morale. A differenza del terrore, pietrifica chi lo prova, gli impedisce di compiere alcun tentativo di allontanarsi, di salvarsi. L’orrore si prova di fronte a qualcosa di illogico, per esempio alla regola che ciò che è morto non può tornare in vita, o a qualcosa di ripugnante, compresa la violenza sanguinosa definita splatter.

Durante la lettura è importante proporre strategie che aiutino a far emergere e comprendere le caratteristiche del genere, cominciando dagli aspetti più semplici e aumentando via via la complessità.

b. Analizzare la struttura del racconto

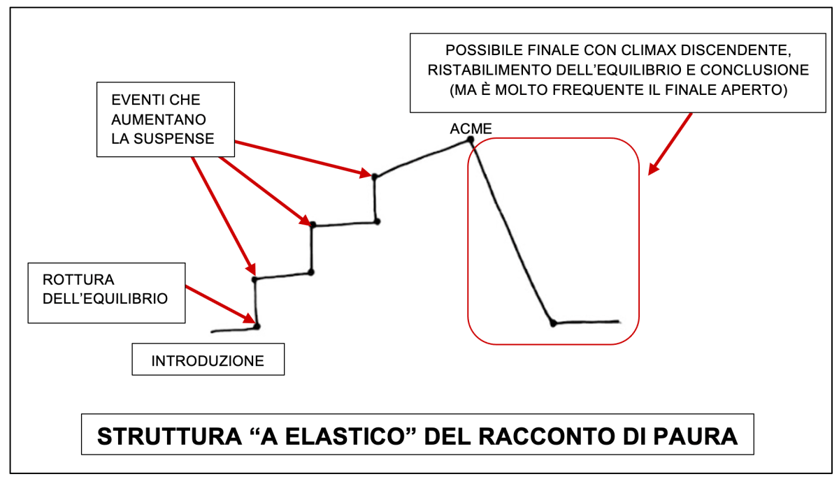

Uno dei primi aspetti su cui soffermarsi è la struttura del racconto, caratterizzata da una climax che alterna picchi di tensione a momenti di calma apparente (una struttura “a elastico” perfetta è quella de Il gatto nero di E.A. Poe) e dall’acme che molte volte coincide con il finale.

c. Focus sull’ambientazione

Nei racconti di paura l’ambientazione gioca un ruolo fondamentale per la creazione dell’atmosfera, quando non diventa addirittura co-protagonista associata a una presenza soprannaturale (quello che Stephen King nel suo saggio Danse Macabre chiama il “Posto Spaventoso”: la casa stregata ne è l’esempio più noto).

Sarà importante guidare alunne e alunni a riflettere sul luogo e sul tempo in cui è ambientata la vicenda, se possibile mettendo in discussione il cliché dei luoghi abbandonati o associati alla morte (foreste, castelli, case diroccate, cimiteri) spesso visitati durante la notte (a mezzanotte, per la precisione). Cercare racconti terrificanti ambientati in luoghi sereni e baciati dal sole è una sfida interessante, come interessante è riflettere sul ruolo simbolico di tramonto e alba.

Anche registrare eventuali variazioni meteorologiche e accostarle alle variazioni nell’animo del protagonista è un interessante lavoro di scavo nei simboli. Per riflettere su questo aspetto può essere utile questa semplice tabella “Fuori/Dentro”:

d. Analizzare i personaggi: protagonista e opponente

Per quanto riguarda i personaggi, consiglio di approfondire in particolare due elementi: il protagonista e il suo opponente.

Il protagonista

A proposito del protagonista, l’aspetto più importante da far emergere è la correlazione tra la sua paura più profonda, i suoi pensieri e le sue azioni (che spesso, dominati dall’emozione irrazionale, lo portano in situazioni sempre peggiori). Per farlo, è possibile utilizzare la strategia “Cuore, mano, cervello”:

(L. Cavadini, L. De Martin, A. Pianigiani, Leggere, comprendere, condividere. Guida all’analisi del testo narrativo, 2022)

L’opponente

Consiglio di curare in modo particolare la comprensione del concetto di opponente, che va introdotto fin dal primo racconto. In Danse Macabre, Stephen King esplora quelli che secondo lui sono gli opponenti soprannaturali archetipici che simboleggiano tre delle paure universali dell’uomo:

- il Vampiro rappresenta il terrore per l’immortalità o meglio una non-morte eterna (e in questo può essere accostato a fantasmi, zombi e mummie);

- il Licantropo è il simbolo dei nostri istinti bestiali e irrazionali (una variante d’autore del mannaro è lo stevensoniano mister Hyde);

- la Creatura nasconde l’atavico timore per le conseguenze della folle hybris che fa sì che l’uomo voglia sostituirsi a Dio (l’elenco di creature letterarie è lungo e include il Golem delle leggende yiddish e i robot delle storie di fantascienza, ma qui basterà citare la Creatura per antonomasia: quella del dottor Frankenstein).

Sarà possibile approfondire anche il ruolo di demoni, streghe e stregoni come monito contro la ribellione alla divinità (il Lucifero di tradizione giudaico-cristiana) o come rappresentanti della paura di potenze sovrumane che si celano nell’imponderabile infinito dello spazio e del tempo (l’immenso Cthulhu di H.P. Lovecraft).

Il docente può chiedere quali siano gli elementi spaventosi presenti nel racconto e poi mostrare come dietro a ciascuno si celino paure personali e paure universali. Per aiutare alunni e alunne ad analizzare da soli il significato simbolico dell’opponente nel racconto di paura, è possibile proporre una tabella di questo tipo (l’esempio riguarda Il bicchiere della staffa, racconto di Stephen King sui vampiri).

Approfondire l’opponente significa arrivare al cuore del racconto di paura, lavorare sull’interpretazione di simboli e temi. Per questo motivo consiglio di procedere con calma:

- nei primi racconti si può introdurre il concetto di opponente naturale/soprannaturale;

- a metà percorso si può cominciare a far analizzare in modo via via più autonomo l’opponente come simbolo;

- alla fine del percorso è possibile riprendere alcuni racconti per rinegoziare interpretazioni e significati alla luce delle nuove conoscenze e competenze acquisite.

Altri elementi su cui soffermarsi durante l’immersione sono la voce del narratore, la tecnica della suspense, l’importanza dei non detti, la variazione del ritmo del racconto, l’uso di lessico sensoriale, metafore e similitudini nelle descrizioni, le caratteristiche di incipit ed explicit.

e. Le caratteristiche del genere e la rublist di (auto)valutazione

Terminata la lettura, arriva il momento di ripercorrere le nostre scoperte per stilare una lista delle caratteristiche del genere del racconto di paura, che ci saranno poi utili nel momento in cui dovremo scriverne uno.

Solitamente chiedo ad alunni e alunne di rileggere i racconti da soli, a casa, e annotare quelli che secondo loro sono gli ingredienti di un racconto di paura di qualità.

Tornati in classe, ne discutiamo in piccoli gruppi: ciascun gruppo raccoglie le riflessioni emerse in un’unica lista che poi verrà condivisa con il resto della classe. Mentre gli studenti leggono gli ingredienti secondo loro irrinunciabili, l’insegnante ne prende nota su un grande cartellone e li aiuta a integrare eventuali elementi mancanti.

Si tratta di un momento irrinunciabile: le nuove conoscenze vengono consolidate e strutturate in un insieme organico e, inoltre, a partire dal cartellone realizzato verrà realizzata la rublist da utilizzare per l’autovalutazione e la valutazione del percorso di scrittura: la rublist (cfr. J. Poletti Riz, Scrittori si diventa, Erickson 2017) è un incrocio tra una rubrica e una check-list, di agevole consultazione e con ampio spazio per annotazioni individualizzate.

FASE 2. Il via alla danza: il momento della scrittura

Tempi: 6/8 sessioni da un’ora, a seconda del numero di strategie da proporre

Il flusso di lavoro sarà scandito dalle fasi del processo di scrittura:

1. Prescrittura: questa è la fase dedicata alla generazione di idee e alla pianificazione di quello che si intende scrivere. Possono essere utili alcuni attivatori per aiutare ragazze e ragazzi nella ricerca:

- si può chiedere loro di stilare “La lista delle proprie paure visibili e delle paure sotterranee" (es. opponente soprannaturale: bambola assassina = paura di crescere);

- l’organizzatore grafico “Anatomia di un personaggio” per costruire il protagonista attorno alla sua paura ma dargli anche spessore;

- “Le 5W del racconto di paura” (Who, What, Where, When, Why) per cominciare a dare forma alla storia;

- il grafico della “struttura a elastico” per dare struttura alla storia.

2. Scrittura e revisione: per scrivere un racconto di paura alunni e alunne potranno utilizzare un block-notes andando a implementare le proprie bozze, seguendo tre semplici regole:

- le bozze andranno datate e numerate;

- quando una bozza diventa illeggibile, il testo va copiato su un nuovo foglio;

- tutto il materiale va consegnato all’insegnante per la valutazione.

In questa fase è importante proporre o riproporre alcune strategie trasversali per lavorare su aspetti come:

- le sequenze descrittive: “Usa un lessico sensoriale”; “Mostra, non dire”;

- il ritmo: “Varia la lunghezza delle frasi”; “Inserisci anafore”;

- la scrittura di incipit ed explicit efficaci.

Possiamo poi proporre strategie mirate, come:

- l’introduzione di elementi simbolici nell’ambientazione: “Cambiamenti del meteo e dell’animo”;

- la creazione di suspense; “Crea suspense in tre passi”;

- la sperimentazione di “titoli da brivido”.

3. Editing: in questa fase ragazze e ragazzi sono chiamati a rileggere e controllare la correttezza della propria bozza finale. Le strategie da proporre durante la fase di editing dipendono molto dalla comunità di scrittori che abbiamo davanti, ma il racconto di paura può essere una buona occasione per un ripasso sull'uso della punteggiatura, in particolare dei puntini di sospensione e punto esclamativo, spesso usati a sproposito.

4. Pubblicazione e celebrazione: a questo punto alunne e alunni saranno pronti a pubblicare il loro racconto secondo le modalità concordate con l’insegnante. La pubblicazione può essere semplicemente la copiatura del testo su un foglio protocollo, ma per rendere l’esperienza davvero significativa sarebbe bene pensare a modalità di condivisione con lettori esterni alla classe.

Gestione del tempo e ruolo delle consulenze

Ipotizzando che il percorso di scrittura duri due/tre settimane (a seconda di quante sessioni potrete o vorrete dedicargli), alunne e alunni potranno scrivere solo in classe, dopo la minilezione (di massimo quindici minuti) in cui l’insegnante introduce una strategia.

Non saranno obbligati a utilizzare subito la strategia imparata, ma prima della pubblicazione del racconto devono assicurarsi di aver introdotto tutti gli elementi evidenziati dalla rublist provando ad applicare le strategie che l’insegnante avrà proposto.

Durante le sessioni di scrittura, l’insegnante potrà tenere delle consulenze individualizzate per valutare i progressi di alunni e alunne e proporre strategie di recupero o potenziamento. Vi forniamo in allegato alcuni suggerimenti per svolgere delle consulenze efficaci.

Al termine delle sessioni, negli ultimi cinque o dieci minuti, la comunità si riunirà per la condivisione di passaggi particolarmente riusciti, di dubbi, di una strategia scoperta per caso.

Un’ultima raccomandazione: è fondamentale che l’insegnante sperimenti le strategie prima di proporle, in modo da riuscire a rendersi conto di quali funzionano meglio o di quali non sono indispensabili, e in modo da risultare credibile come modello agli occhi della comunità di scrittori.

Alla fine del percorso: metacognizione, valutazione e presentazione

Prima di chiudere il percorso, è indispensabile ritagliare del tempo per permettere ad alunne e alunni di ripercorrere i passi fatti e riflettere sul loro processo di scrittura, sul prodotto finale e sulla loro soddisfazione. Possiamo chiedere loro di scrivere un process paper: una biografia del loro racconto di paura. Per aiutarli a riflettere, è possibile fornire una lista di domande-guida e chiedere di rispondere con un testo ricco di esempi concreti presi dal racconto e di riflessioni personali. Ecco alcuni esempi:

- Come hai trovato l'argomento?

- Come hai pianificato la storia?

- Quali strategie di scrittura e revisione hai utilizzato? (Ricordati di fare esempi concreti dal tuo racconto)

- Quale parte ti soddisfa di più? Perché?

- Quale parte vorresti poter revisionare ancora? Perché?

- Sei soddisfatto/a del tuo racconto?

- Ti è piaciuto scriverlo?

- Cosa ti ha colpito del percorso appena concluso?

- In futuro vorresti scrivere ancora racconti di paura? Perché?

Per valutare i racconti, potremo cominciare immergendoci nel process paper per poi continuare con la lettura delle bozze e del racconto, senza trascurare eventuali appunti presi durante le consulenze individualizzate.

Giunti alla fine del percorso sarà impossibile resistere alla tentazione di organizzare una celebrazione in cui condividere i racconti, magari ricreando l’atmosfera adatta e concedendoci la gioia di mascherarci tutti con costumi a tema.

PENSIERI AL TERMINE DELLA DANZA

Leggere racconti di paura ci permette di esplorare la ricchezza e la profondità di storie intessute di significati simbolici, di indagare le nostre paure per scoprire che in definitiva sono comuni a tutti gli esseri umani e possono essere ricondotte a poche grandi domande esistenziali: chi è l’essere umano? Cosa lo rende tale? Cosa significa perdere la ragione? Cosa sono dolore e sofferenza? Cosa significa essere soli? Cosa sono il bene e il male? C’è qualcosa dopo la morte?

Scrivere racconti di paura è un modo stimolante, sicuro e… divertente per illuminare aspetti della nostra personalità che solitamente rimangono in ombra e che difficilmente scegliamo di rivelare in un racconto autobiografico. Se è vero che siamo fatti di storie, siamo fatti anche per trovare storie che rappresentino le nostre stanze più polverose e meno illuminate, gli angoli bui e gli spazi sotto il letto che – lo sappiamo – da sempre nascondono esseri pronti ad afferrarci le caviglie.

Materiali allegati all'articolo

Referenze iconografiche: Denis Cristo/Shutterstock